宿泊施設の運営を始めるためには、適切な許可や届出をする必要があります。

日本国内で宿泊事業をするためには、①旅館業の許可、②住宅宿泊事業の届出、③特区民泊の認定のいずれかの手続をする必要があります。

この記事では、最も一般的な手続である旅館業の許可について、その許可取得に必要な条件や関連する法律の解説をしていきます。

都市計画法

まず、旅館業の話に入る前に、

①都市計画法

②建築基準法

③消防法

という関連する法律に触れていきます。

都市計画法とは

都市計画法とは、その名のとおり都市計画に関して様々なルールを定めた法律です。

たとえば、家を建てるとき、商業施設を建てるとき、保育園を建てるとき、工場を建てるとき、誰でもどこにでも自由に建物を建てることができるとします。

そうすることで、閑静な住宅街の真ん中に重化学製品を取り扱う工場が建設されたり、遊興設備が建設されたりと、都市の景観を損ねたり、適切な住環境を損ねる可能性があります。

都市計画法は、将来の都市や地域のあるべき姿を計画して、それを実現していくためのものであり、それらのルールを定めているのが都市計画法という法律なのです。

宿泊事業との絡みでは、都市計画の中でも特に区域区分と地域地区(用途地域)の2つが重要です。

都市計画区域、都市計画区域外、準都市計画区域

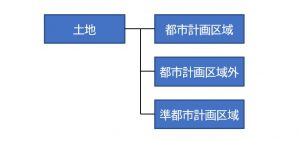

区域区分と地域地区の話に入る前に、都市計画法上重要な、都市計画区域、都市計画区域外、準都市計画区域について少しだけ触れておきます。

都市計画区域とは、都市計画法上の都道府県知事が指定するエリアのことで、市町村の人口や土地の利用状況、自然的条件や社会的条件等、様々な要素を総合的に判断して、一帯の都市として総合的に整備、開発、保全する必要のある区域のことです(都市計画法第5条)。

後述しますが、都市計画区域内で開発を促進するエリアと、開発を抑制するエリアの色分けをすることで、計画的な都市づくりを進めていくことが可能になります。

都市計画区域ではない部分のことを都市計画区域外といい、都市計画区域外の区域の一部に、都道府県は準都市計画区域を指定することができます。

準都市計画区域とは、将来的に開発を進めることになった際に、一体的な都市開発をすることができるようにするために乱開発を制限するエリアのことを指します(都市計画法第5条の2)。

準都市計画区域としてよくあげられる事例は、高速道路のインターチェンジなどです。

(都市計画区域、都市計画区域外、準都市計画区域について)

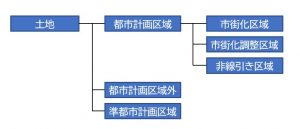

区域区分

区域区分は、無秩序な市街化を防止して、計画的な市街化を図るために都市計画区域内で定められる市街化区域と市街化調整区域の区分のことをいいます(都市計画法第7条)。

市街化区域とは、既に市街を形成している地域や、向こう10年以内に優先的・計画的に市街化を進める地域のことを指します。

市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域のことを指します。

市街区域や市街化調整区域のように、区域区分の定められていない地域も存在し、区域区分が定められていない都市計画区域や非線引き区域と呼ばれるため、こちらも併せて覚えておくとよいでしょう。

(市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域)

地域地区

都市計画区域や準都市計画区域の中で、一定の目的に沿って開発を進めるため(あるいは抑制するため)に定められる地域の色分けを、地域地区と呼びます(都市計画法第8条)。

地域地区は全部で21種類用意されていますが、旅館業の手続との絡みで最も重要なのは用途地域と呼ばれる地域地区区分です。

用途地域は全部で13種類あり、大きく分けると住居系用途、商業系用途、工業系用途の3系統に分類することが可能です。

その他、防火地域・準防火地域という地域区分についても、次の建設基準法との絡みで重要なため、頭の片隅に入れておいてください。

(地域地区)

建築基準法

建築基準法とは

建築基準法等は、建物の構造や設備の最低基準を定めた法律です。

例えば色んな人が不特定多数に出入りするような商業施設の骨組みや柱がスカスカで、沢山の人が利用した際の重量に耐え切れずに床が抜けてしまったとか、火事が起きた際にあっという間に延焼してしまうとか、強風が吹いたら屋根が飛んで壁に穴が開いたとか、そうしたことが日常的に起きてしまうと、建物を利用する人の身体や生命を守ることができません。

このようなことを起こさないために、建物の用途ごとに様々な基準を設定している法律なのです。

建築物の用途と都市計画法の用途地域

建築基準法では、都市計画法の用途地域ごとに、建築できる建物の用途を制限しています。

旅館業の施設は、建築基準法上は「ホテル、旅館」という区分に分類されるため、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域の6地域でのみ建てることが可能です(建築基準法第48条)。

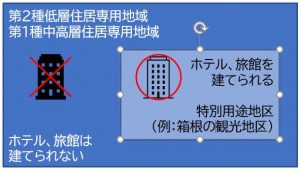

都市計画の地域地区の中には、用途地域以外にも特別用途地区というものが用意されています。

この特別用途地区は、市町村が条例で建物の建築制限に関して別で定めることができる制度です(建築基準法第49条)。

具体的にどういうことかというと、例えば神奈川県箱根町では、この特別用途地区という制度を活用して、独自に「観光地区」というものを定めています。

この観光地区のうち、第2種観光地区に指定されているエリアでは、本来ホテルや旅館を建てることができない第2種低層住居専用地域や第1種中高層住居専用地域であっても、旅館やホテルを建てることができる、という緩和措置が導入されているのです。

(用途地域と特別用途地区の関係)

建物の用途変更

建築基準法(施行規則)では、建物の特徴や目的に応じて細かく用途の分類がされています。

この建物の用途に応じて、建物の構造や設計基準、あるいは材料の基準まで詳細に規定されているのが建築基準法です。

一定の条件に当てはまる建物を新築する際には「○○という用途の」の建物をこのような設計・基準で建築します、という確認の申請を自治体に対してする必要があります。

これを建築確認申請と言います(建築基準法第6条)。

では建築当時に意図していた「○○」という用途から、別の「△△」という用途で利用したい、というときにはどうすれば良いのでしょうか。

このようなときには、用途変更の確認申請をすることになります(建築基準法第87条)。

建物の用途によって、建築の基準はそれぞれ異なるため、建物の用途を当初のものから全く異なる用途にする場合には、改めて用途変更後の基準に建物が適合しているかどうかをチェックする必要があるのです。

ただし、用途変更の確認申請は常に実施しなければいけない訳ではなく、一定のケースに当てはまっていれば確認申請を省略することは可能です。

確認申請の省略が可能なだけで、建物の基準は用途変更後の建築基準に適合させる必要はあるので、その点は要注意です。

特殊建築物

建築基準法上、不特定多数の人が利用することを想定していたり、火災が発生した際のリスクが高いなど、一定の防火・防災対策措置を講じる必要がある用途の建物を特殊建築物として分類して、他の用途の建物に比べて厳しい防火等の基準が適用されます。

特殊建築物の中には「旅館」やこれに類するものも含まれており、旅館業法の許可を受ける旅館、ホテル、簡易宿所等の宿泊施設は全て特殊建築物に該当します。

特殊建築物に分類される用途の建物を建築する場合や、その用途に用途変更する場合で、その用途に該当する部分が200㎡を超えるときは、前項で解説をした建築確認申請や用途変更の確認申請をする必要があります。

ですので、例えばマンション1棟をホテルに用途変更しようとする場合、通常であれば200㎡を超えることになるため、用途変更の確認申請をすることになります。

一方で、戸建て住宅を転用する場合、物件によっては200㎡を超えないことも有るため、そうしたときには用途変更の確認申請は不要です。

不要ですが、特殊建築物としての建築基準に適合させる必要はあります。

防火地域・準防火地域

建物が建っているエリアの都市計画を確認します。

用途地域については既に触れていますが、それとは別にそのエリアが防火地域や準防火地域に指定されているかを確認します。

防火地域とは、市街地な幹線道路沿い等の大型商業施設や建築物が密集しているような地域で火災が発生すると大規模な災害に繋がりかねないことから、火災予防について重点的に対策をするエリアです。

準防火地域とは、防火地域よりは緩やかに火災予防について対策をするエリアで、防火地域を取り囲むように都市計画で指定されます。

防火地域や準防火地域では、これらの火災予防の観点を踏まえて、建物の規模などに応じて、建物を耐火建築物や準耐火建築物にすることが求められます(建築基準法第61条)。

単純な用途変更をするだけでは問題になりませんが、改築や増築を伴う場合で、転用前の建物が耐火建築物でも準耐火建築物でもないときには、用途変更&増改築とともに建物を耐火建築物や準耐火建築物にする必要があります(建築基準法第86条の7)。

ただし、一定の条件に当てはまる増改築であれば、耐火建築物等への対応は不要です(建築基準法施行令第137条の10)。

耐火建築物・準耐火建築物

既存の建物の宿泊施設への転用を考える際には、基礎情報として①耐火建築物と②準耐火建築物の違いを知っておく必要があります。

耐火建築物とは、①建物の主要構造部が耐火構造で、②外壁の開口部のうち延焼のおそれのある部分に一定基準の防火設備が備わっているものを指します。

まず、主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根、階段のうち、建物の構造上重要ではない間仕切り壁などを除いたものをいいます。

耐火構造とは、壁、柱、床、はり、屋根、階段といった建築物の部分について、火災があったときに一定時間以上(屋根や階段以外は最低でも1時間程度)耐えることが可能な性能を持っているものをいいます。

延焼のおそれのある部分とは、たとえば土地の境界線を挟んで建物が建っているような場合で、その境界線から1階では3メートル以内、2階以上では5メートル以内の距離に入っている部分のことをいいます。

これを踏まえて耐火建築物についてもう一度かみ砕いてみると、

建物の壁や柱といった重要な部分が火災によって損傷しにくい構造をしていて、窓や扉等の外部とのつながりがある部分に防火扉のような防火設備が備わっているもの

ということになります。

準耐火建築物とは、①耐火建築物以外の建築物のうち、②建物の主要構造部が準耐火構造で、③外壁の開口部のうち延焼のおそれのある部分に一定基準の防火設備が備わっているものを指します。

準耐火構造とは、壁、柱、床、はり、屋根、階段といった建築物の部分について、火災があったときに一定時間以上(屋根や階段以外は最低でも45分程度)耐えることが可能な性能を持っているものをいいます。

注意が必要な基準

旅館業の許可を取得して宿泊事業を始めたいという場合、一般的には既存の戸建て住宅やマンションなどの用途を変更して、転用するパターンが多いかと思います。

そうした用途変更をする際に、注意すべき事項があるので、いくつか見ていきましょう。

用途地域

旅館業許可の必要な建物の用途は、ホテル・旅館です。

これらの建物を建てることができる用途地域は、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域の6地域のみとなっています。

道路

建築物の敷地は、幅4メートルの道路に2メートル以上接していなければならない、とされています(建築基準法第43条)。

現時点で道路幅が4メートル未満で、自治体が指定したものについては、幅4メートルの道路として扱われます(建築基準法第42条第2項)。

これを一般的には2項道路と読んでいます。

2項道路は、道路の中心線から両サイドに2メートルずつ距離を取って、都合4メートルを道路として扱うため、用途変更をする際にはセットバックといって、道路の中心線から2mの距離を取ることができる市場で敷地を後退させる必要があります。

建築物の容積率

容積率とは、建物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことを指します(建築基準法第52条)。

敷地面積は、敷地の水平投影面積で、要するに敷地を真上から見たときの面積です。

延べ面積は、建物の各階の床面積の合計で、延床面積と言ったりもします。

床面積は、建物の壁等の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。

敷地に対してどの程度の規模の建物なのか、ということを知る指標になっています。

容積率は、その区域等によって上限値が定められていて、この土地は容積率600%まで建てられる、こっちの土地は400%まで建てられる、というような仕組みになっています。

この容積率ですが、計算をする際に建物の用途によって、延べ面積として参入するもの、算入しないものがあります。

たとえば、共同住宅では、共用廊下や階段部分は、容積率の算定基礎となる延べ面積から除外する、となっています(建築基準法第52条第6項)。

共同住宅として設計・建築する際に、この特例措置を活用して規定容積率目いっぱいにしていたとします。

共同住宅の用途であれば、共用廊下や階段は容積率計算に使用しないので問題ありません。

しかし、これをホテル・旅館等の宿泊用途に変更した瞬間、共用廊下や階段の部分も含めて容積率計算をしなければいけないため、上記のような特例措置を利用している場合は、容積率オーバーとなり用途変更ができない、ということになってしまいます。

戸建て住宅の場合は容積率オーバーとなることは通常ありませんが、用途変更に際しては建築担当部署や建築士等の専門家に確認されることをオススメいたします。

耐火建築物としなければならない

先ほども開設した耐火建築物と準耐火建築物ですが、共同住宅からホテル・旅館へ用途変更する場合、建物の規模等に応じて、耐火建築物や準耐火建築物にする必要があります(建築基準法第87条第3項→同法第27条)。

具体的には、

①3階以上の階をホテル・旅館にする場合

②2階のホテル・旅館の用途に利用する床面積が300㎡以上の場合

上記のどちらかに該当すると、建物を耐火建築物にしなければなりません。

共同住宅は耐火建築物で建てられていることも多いため大丈夫なパターンも多いですが、戸建て住宅の中でも3階建てのものを転用するときには、3階まで宿泊施設として転用するとこの条件に引っかかることがあるため、注意が必要です。

なお、階数が3で延べ面積が200㎡未満の場合で、一定基準を満たした警報設備を設置したときは、上記耐火建築物への要求は免除されます。

防火区画

一定の条件に当てはまる場合、防火区画の設置が義務付けられています。

防火区画とは、火災の延焼を防ぐ目的で設置される区画のことで、面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画の4種類に分類されます。

この中でも、ホテル・旅館への用途変更時に特に注意が必要なのが竪穴区画(たてあなくかく)です。

竪穴とは吹き抜けや階段、エレベーターの昇降路部分のように、上下階が一体の空間として繋がっている部分のことで、建物内で火災が起こるとこうした竪穴部分を経由してあっという間に延焼してしまうおそれがあることから、竪穴部分を一定の基準を設けて他の部分と区画をしましょう、というのが竪穴区画の制度趣旨です。

ホテル・旅館への転用の際に竪穴区画を検討しなければいけないケースというのは2つあります。

以下でそれぞれ見ていきます。

竪穴区画が必要なケースその1(建築基準法施行令第112条第11項)

①主要構造部が準耐火構造の建築物で

②地階又は3階以上の階に居室(宿泊室)があるもの

この場合は、竪穴部分とそれ以外の部分を準耐火構造の床か壁にするか、遮炎性能付きの防火設備(ex.防火扉)で竪穴部分とそうでない部分を区画する必要があります。

ただし、以下のケースでは竪穴区画が不要となります。

①直接外気に解放されている廊下やバルコニー、これらに類する部分

②上下ワンフロアのみに通じる吹き抜け部分

③壁・天井の内装仕上と下地を不燃材料にしている階段部分

④階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の戸建て、長屋、メゾネットタイプの共同住宅

竪穴区画が必要なケースその2(建築基準法施行令第112条第13項)

①3階をホテル・旅館の用途として提供し

②3階建で

③延べ面積が200㎡未満のもので

④ケースその1の建物を除く

この場合、竪穴部分とそれ以外の部分を間仕切壁や遮炎性能のある戸で区画する必要があります。

特に3階建の戸建てを用途変更するような場合には竪穴区画の設置がネックになることが多いので、物件購入前に対処可能かどうか必ず確認しましょう。

一般的に対応が必要な構造設備等

間仕切壁(建築基準法施行令第114条)

ホテル・旅館の用途にする際は、間仕切壁を準耐火構造として、天井裏まで達せさせなければなりません。

廊下の幅(建築基準法施行令第119条)

居室の床面積の合計が200㎡を超える階の廊下については、

①廊下の両側に居室がある場合は1.6m

②それ以外の廊下の場合は1.2m

の幅が確保されている必要があります。

直通階段の設置(建築基準法施行令第120条)

建物の避難階(直接地上通じる出入口がある階)以外の階では、避難階や地上に通じる直通階段を居室から一定の距離でたどり着くことができるように設置する必要があります。

ホテル・旅館の居室の場合は、居室から直通階段までの距離が

①主要構造部が準耐火構造又は不燃材料の場合は50m以下

②①以外の場合は30m以下

であればOKです。

2以上の直通階段の設置(建築基準法施行令第121条)

ホテル・旅館の場合、以下のケースに当てはまると直通階段を2か所以上設置する必要があります。

①ホテル・旅館の用途に供する階でその階の宿泊室の床面積の合計が100㎡を超える

②6階以上の階でその階に宿泊室がある

③5階以下の階でその階の宿泊室の床面積の合計が、避難階の直上階では200㎡、その他の階では100㎡を超える

排煙設備の設置(建築基準法施行令126条の2)

ホテル・旅館へ用途変更する際に、延べ面積が500㎡を超えるものは排煙設備を設置する必要があります。

準耐火構造の床・壁、防火設備で区画された100㎡以内の建築物の一部は、排煙設備の設置が免除されます。

非常用の照明装置(建築基準法施行令第126条の4)

ホテル・旅館の宿泊室と、宿泊室から地上に通じる廊下、階段には非常用の照明装置を設置する必要があります。

廊下や階段は、採光上有効に直接外気に開放されている、いわゆる外廊下や外階段であれば設置は不要です。

また、①避難階の宿泊室で屋外への出口までの歩行距離が30m以内か、②避難階の直上階・直下階の宿泊室で避難階の屋外への出口か避難階段に通じる出入口までの歩行距離が20m以下の場合にも、設置は免除されます。

内装制限(建築基準法施行令第128条の5)

ホテル・旅館の内装には一定の条件で制限があります。

まず建物の構造・規模で分類します。

①耐火建築物、一時間準耐火構造の建築物の場合、3階以上の床面積合計が300㎡以上

②準耐火建築物の場合、2階の床面積合計が300㎡以上

③その他の建築物の場合、床面積の合計が200㎡以上

これらに該当する場合、

①宿泊室の壁と天井の内装仕上は難燃材料(3階以上の宿泊室は準不燃材料)

②通路、階段の内装仕上は準不燃材料

にしなければなりません。

ホテル・旅館へ用途変更する際の建築基準法まとめ

住宅・共同住宅をホテル・旅館へ用途変更する際に最低限検討・注意が必要な事項をまとめると、以下のようになります。

①用途地域(建築基準法第6条)

②接道要件(建築基準法第43条)

③容積率(建築基準法第52条)

④耐火建築物(建築基準法第87条第3項→同第27条)

⑤竪穴区画(建築基準法施行令第112条第11項、13項)

⑥間仕切壁(建築基準法施行令第114条)

⑦廊下の幅(建築基準法施行令第119条)

⑧直通階段(建築基準法施行令第120条~)

⑨排煙設備(建築基準法施行令126条の2)

⑩非常用の照明装置(建築基準法施行令第126条の4)

⑪内装制限(建築基準法施行令第128条の5)

もちろん、この他にも物件の状況により検討すべき事項は増えたり、あるいは減ったりもするため、具体的な物件ごとにホテル・旅館への用途変更が可能かどうかを見極める必要があります。

消防法

消防法とは

消防法とは、建物の用途や構造に応じて、建物に設置すべき設備の基準等を定め、火災の予防・火災が起こった際の消火活動等について定めている法律です。

建築基準法と同じようと、建物の用途を定めて、その用途や建物の構造ごとにどのような設備を設置すべきか、記載されています。

ホテル・旅館へ用途変更をして宿泊事業を実施する際には、建築基準法とは別にこの消防法の基準にも施設を適合させる必要があります。

防火対象物

消防法上、必要な措置などを講じるための建造物等を防火対象物として定義しています。

具体的には、「山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物」とされています(消防法第2条第2項)。

防火対象物には、一般住宅のように制約のあまりないものと、消防用設備の設置が義務付けられる政令で定める防火対象物(消防法第17条第1項)の2つに分類することができます。

消防法施行令第6条では、この消防用設備の設置が義務付けられる防火対象物は別表第一に掲げる防火対象物としています。

この別表のことを令別表第一と呼び、消防設備のことを検討する際の出発点となります。

ホテル・旅館の用途に供される防火対象物は、令別表第一の5項(イ)となっています。

共同住宅は5項(ロ)、戸建て住宅は令別表第一の対象外となっています。

また、マンションの一部を宿泊施設に転用するような場合は、5項(イ)と5項(ロ)の混在する複合用途防火対象物となり、16項(イ)の扱いとなります。

建築基準法との違い

消防法では建築基準法と同じように建物の用途ごとに基準が適用される、という形式となっています。

しかし、それぞれの法律は別の法律なので、建築基準法上の話と消防法上の話はパラレルで考える必要があります。

少し言い換えると、建築基準法は建物の構造関係に関する話で、ハード面の基準が設定されていて、消防法は建物の設備に関する話で、ソフト面の基準が設定されていると考えると分かりやすいでしょうか。

建築基準法上の建物用途と、消防法上の建物用途は必ずしも完全に一致する訳ではないので、論点になっているのが建築基準の話なのか、消防の話なのか、しっかりと切り替えて理解する必要があります。

防火対象物に設置が義務付けられている消防用設備等

防火対象物に設置が義務付けられる設備は、大きく分けて

①消火設備

②警報設備

③避難設備

④消防用水

⑤消火活動上必要な施設

の5つに分類されています(消防法施行令第7条)。

消火設備

消火設備は、消火器やスプリンクラー、不活性ガス消火設備や粉末消火設備など、全部で14種類が規定されています。

警報設備

警報設備は自動火災報知設備や漏電火災警報器など、全部で8種類が規定されています。

避難設備

避難設備としては、避難はしごや救助袋、誘導灯など全部で8種類規定されています。

消防用水

消防用水は、防水槽や貯水池を指します。

消火活動上必要な施設

消火活動上必要な施設は、排煙設備、非常コンセント設備等の全部で5種類が規定されています。

一般的に必要となる設備

共同住宅からホテル・旅館へ用途変更することを前提に、設置基準が異なる消防設備について解説していきます。

スプリンクラー設備(消防法施行令第12条)

原則として、宿泊用途の居室が存在する11階以上の建物には、建物全体へのスプリンクラーの設置が義務付けられています(消防法施行令第12条第1項第3号)。

しかし、マンションの一部を宿泊施設に転用した、といったような、5項(イ)と5項(ロ)の用途以外には他の用途が存在しない複合用途防火対象物(16項(イ))の場合には、以下の設置免除規定があります。

①居室を耐火構造の壁と床で区画する

②壁と天井の内装仕上を、廊下は準不燃材料、その他の部分は難燃材料にする

③区画された壁・床の開口部の面積の合計が8㎡以下で、かつ開口部1か所あたりの面積が4㎡以下

④開口部には特定防火設備である防火戸を設置する

⑤独立した宿泊用途居室の床面積が100㎡以下

これらの措置を講じた場合には、上記の措置を講じた10階以下の階のスプリンクラーの設置が免除となります。

11階以上は必ずスプリンクラーの設置が必要となります。

自動火災報知設備(消防法施行令第21条)

建物の用途がホテル・旅館の場合や、複合用途防火対象物で延べ面積が300㎡以上の場合、自動火災報知設備の設置が義務付けられています。

一般的な共同住宅にも自動火災報知設備は設置されていることがほとんどですが、同じ設備でも技術的な基準が異なる場合があるため、注意してください。

漏電火災警報器(消防法施行令第22条)

いわゆるラスモルタル造りの建物で、以下の条件に当てはまる場合には漏電火災警報器の設置が必要です。

①複合用途防火対象物で延べ面積が500㎡以上

②①のうち、ホテル・旅館用途部分の床面積の合計が300㎡以上

消防機関へ通報する火災報知設備(消防法施行令第23条)

建物の用途がホテル・旅館である防火対象物で、延べ面積が500㎡以上のものは、設置が必要です。

避難口誘導灯・通路誘導灯(消防法施行令第26条)

建物の用途がホテル・旅館である防火対象物や、複合用途防火対象物には建物全体に避難口誘導灯と通路誘導灯という2種類の誘導灯を設置する必要があります。

避難口誘導灯は、避難口を表す誘導灯で、出口を出ていく人の姿が描かれた緑色の灯火です。

通路誘導灯は、避難方向表す矢印の描かれた緑色の灯火です。

共同住宅では部分的な設置でも良いので、設置個所の違いに注意が必要です。

その他必要な対応

ここまで取り上げてきた設備に加えて、ホテル・旅館へ用途を変更する場合には以下のものにも対応が必要です。

①消火器の設置(消防法施行令第10条)

②避難器具の設置(消防法施行令第25条)

③防炎対象物品の使用(消防法施行令第4条の3)

避難器具については、建築基準法にも避難器具の基準があるため、消防法上は避難器具が必要ないけど建築基準法上の避難器具は必要、ということもあるため注意が必要です。

また、防炎対象物品とは、カーテンや布製ブラインド、じゅうたんのように、火災が発生した際に延焼の危険性が高いものについては一定の防炎性能基準に適合したものを利用しましょう、という趣旨のものです。

旅館業法

この記事は、旅館業の許可取得に必要な条件というテーマで書いているのですが、本題の旅館業法に来るまでに1万文字を突破してしまいました。

大変申し訳ない思いとともに、それでもここまで解説してきた都市計画法・建築基準法・消防法の考え方は、そもそも目の前の施設で許可を取ることができるのか、というところに大きく影響するため、頭の片隅に入れておいていただきたい内容です。

さて、ここから改めて、旅館業法上の許可条件について触れていきたいと思います。

旅館業とは

旅館業とは「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」「下宿営業」の3つを指します(旅館業法第2条第1項)。

そして、この旅館業をを営もうとする場合には、都道府県知事(保健所設置自治体の場合はその自治体の長)に対して許可申請を行い、許可を取得する必要があります(旅館業法第3条第1項)。

つまり、旅館業の許可には

①旅館・ホテル営業

②簡易宿所営業

③下宿営業

という3つの区分があるということになります。

旅館・ホテル営業とは、施設を設けて、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所・下宿営業以外のものを指します。

簡易宿所営業とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設けて、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものを指します。

下宿営業とは、施設を設けて、1か月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業のことを指します。

共通基準

旅館業許可の取得に際して、都道府県知事は許可申請があった際に、①申請対象となる施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないとき、②施設の設置場所が公衆衛生上不適当であるとき、③欠格事由に該当するときは許可を与えないことができるとされています(旅館業法第3条第2項)。

欠格事由

欠格事由は以下の8項目です。

①心身の故障により旅館業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない

③禁錮以上の刑を受け、旅館業法・旅館業法に基づく処分に違反して罰金以下の刑を受け、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない

④旅館業の許可を取り消され、取消しの日から起算して3年を経過していない

⑤現在暴力団員か、暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない

⑥営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①~⑤のいずれかに該当する

⑦法人の業務を行う役員のうちに①~⑤までのいずれかに該当する者がいる

⑧暴力団員等がその事業活動を支配している

意見照会の必要な施設

旅館業許可の申請をする施設が、①学校教育法上の学校(大学を除いて、幼保連携型認定こども園を含む)、②児童福祉法上の児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く)、③社会教育法上の社会教育施設その他の施設で都道府県の条例で定めるものの敷地からおおむね100mの範囲内にある場合で、旅館業の施設を設置することで清純な施設環境が著しく害される可能性があると認められる場合は、都道府県知事等はやはり許可を与えないことができます(旅館業法第3条第3項)。

また、許可申請時には、上記各施設を管理するものに意見照会をする必要があります。

旅館・ホテル営業

政令で定める構造設備

旅館・ホテル営業の許可条件となっている構造設備については、以下の8項目です(旅館業法施行令第1条第1項)。

①客室の床面積は7㎡以上で、ベッドを置く場合は9㎡以上。

②玄関帳場やフロントを設置する(緩和既定あり)

③適切な換気、採光、照明、防湿、排水の設備がある

④宿泊者の需要を満たす適切な規模の入浴設備がある(近接した公衆浴場があれば免除)

⑤宿泊者の需要を満たす適切な規模の洗面設備がある

⑥適切な数のトイレがある

⑦意見照会の必要な施設の周囲約100mの範囲内にある場合は、外から内部への見通しを遮ることができる設備

⑧都道府県や保健所設置自治体が条例で定める構造設備に適合すること

基本的にはこの8要件ですが、これ以外の構造設備については都道府県等が条例で定めることができるため、実務では各自治体の条例まで調べて、構造設備の条件を確認していくことになります。

基本的には、許可を取るための条件が上乗せされていると思ってください。

玄関帳場・フロントの設置緩和

旅館・ホテル営業では原則玄関帳場やフロントの設置が義務付けられていますが、以下の場合はその設置が免除されます(旅館業法施行規則第4条の3)。

①事故発生時やその他緊急時に迅速な対応を可能とする設備を備えていること

②宿泊者名簿の正確な記載、鍵の適切な受け渡し、宿泊者以外の出入り状況の確認を可能とする設備を備えていること

簡易宿所営業

政令で定める構造設備

簡易宿所営業の許可条件となっている構造設備については、以下の7項目です(旅館業法施行令第1条第2項)。

①客室の延床面積は33㎡以上で、宿泊者の数が10人未満の場合は3.3㎡に宿泊者人数を乗じた面積以上。

②階層式寝台を設置する場合は上段と下段の間隔は約1m以上

③適切な換気、採光、照明、防湿、排水の設備がある

④宿泊者の需要を満たす適切な規模の入浴設備がある(近接した公衆浴場があれば免除)

⑤宿泊者の需要を満たす適切な規模の洗面設備がある

⑥適切な数のトイレがある

⑦都道府県や保健所設置自治体が条例で定める構造設備に適合すること

下宿営業

政令で定める構造設備

下宿営業の許可条件となっている構造設備については、以下の5項目です(旅館業法施行令第1条第3項)。

①適切な換気、採光、照明、防湿、排水の設備がある

②宿泊者の需要を満たす適切な規模の入浴設備がある(近接した公衆浴場があれば免除)

③宿泊者の需要を満たす適切な規模の洗面設備がある

④適切な数のトイレがある

⑤都道府県や保健所設置自治体が条例で定める構造設備に適合すること

条例・衛生等管理要領

旅館業の許可に必要な構造設備については、都道府県や保健所設置自治体が条例で定めることができます。

そして、実務ではこの条例に定められた構造設備基準が非常に重要です。

各自治体で構造設備の基準は異なるため、それぞれの自治体ごとに条例を確認していく作業が必要になります。

また、国が出している衛生等管理要領という通達では、構造設備の基準についての一定の解釈基準を定めており、自治体の担当者はこのような通達も踏まえて各物件の設備ごとに要件に適合しているかを判断しております。

措置基準

旅館業では、営業許可の取得条件とは別に措置基準という、許可後に営業を実施する上で守るべきものを定めています。

具体的には、「換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない」としています(旅館業法第4条第1項)。

しかし、この措置の基準に関するさらに具体的な内容は、やはり都道府県等の条例で定めることになっています。

措置基準は、営業許可の取得自体には影響を及ぼしませんが、営業許可取得後に措置基準を達成できない場合は、公衆衛生上問題ありとして、立入調査(旅館業法第7条)、措置命令(旅館業法第7条の2)を経て、それでも改善されないときには許可の取り消し(旅館業法第8条)ということも考えられるため、注意が必要です

その他の法律

旅館業の許可を取得する際に、営業方法や立地によってはその他の法律の規制もクリアする必要があります。

ここでは、その他の法律の一例をあげておきたいと思います。

農地法

共同住宅からの転用をするような場合には問題にならないかもしれませんが、旅館業の許可取得を検討している敷地の登記簿謄本上の地目が農地になっていると、地目を農地以外に変更する必要があります。

農地の地目変更等に必要な手続は、農地法という法律で別途定められています。

水質汚濁防止法

水質汚濁防止法で定められている有害物質を、旅館業施設の厨房施設、洗濯施設、入浴施設から排出する場合には水質汚濁防止法による届出が必要です。

温泉法

温泉を引いて入浴施設に利用する場合は、温泉法による温泉の利用許可手続をする必要があります。

食品衛生法

施設内でレストランやカフェ、バーなどの飲食物を提供する営業をする場合は、食品衛生法に基づく営業許可手続をする必要があります。

風営法

バーなど、酒類をメインに提供するお店で、深夜0時~早朝6時の間に営業する場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届出をする必要があります。

興行場法

ホテルや旅館の施設内で、反復継続して映画や演劇、音楽、演芸等を公衆に見せて、これらの行為に社会性がある場合は、興行場法上の営業許可を取得する必要があります。

イベントがメインなのか、飲食がメインなのかによっても許可の要不要判断が分かれることも有るので、事前に確認しておきましょう。

酒税法

施設内で販売場を設置して、そこで未開栓のお酒を販売する場合には、酒類販売業の免許を取得する必要があります。

店頭販売、通信販売どちらでも免許が必要です。

飲食店などで開栓したお酒を提供する行為には酒類販売免許は不要ですが、食品衛生法上の営業許可が必要になります。

旅行業法

ホテルや旅館がその宿泊者向けにパッケージツアーを組成して、ツアーの中にバスやタクシー等の移動手段が含まれている場合には、旅行業法上の旅行業登録をする必要があります。

また、宿泊者からタクシー等の手配を頼まれて、その対価として手数料を宿泊者やタクシー会社から受け取るような場合にも、旅行業登録が必要です。

道路運送法

宿泊施設が自社のマイクロバスを使って、その最寄り駅までのピストン輸送をする際に運賃を取る場合や、施設の周辺地域を巡るようなサービスを提供する場合には、旅客自動車運送事業の許可(いわゆる緑ナンバー)を取得する必要があります。

まとめ

旅館業の許可取得に必要な要素をかなり広範囲にわたって解説してきました。

旅館業の許可を取得するためには旅館業法の基準だけでは不十分で、最低でも都市計画法、建築基準法、消防法の基準に適合しているかどうかの確認が必要です。

特に共同住宅等の既存物件を転用する場合、ホテルや旅館の設備基準の方が厳しいため、必要な条件の見極めが重要です。

旅館業の許可取得でお困りごとはありませんか?

行政書士TLA観光法務オフィスでは、観光法務の専門家として、旅館業の許可申請に精通しております。

既存物件などを旅館業に転用したいけど、許可取れるかな?と思ったら、物件を決める前にまずはご相談ください。

専門家の視点で、許可を取れそうな可能性がどれだけあるのか、アドバイスをご提供することが可能です。

許可を取れない物件はどれだけ頑張っても無理なので、そうした物件を掴んでしまう前に、ぜひご相談くださいませ。

以下のとおり、メールによるご相談は3往復まで無料、ご面談は1回1万1000円を頂戴しております。

| 業務内容 | 報酬額(税込) |

|---|---|

| メールによるご相談(3往復まで) | 無料 |

| 面談(オンライン含む) | 1万1000円/1回 |

お問い合わせは、お問い合わせフォームよりご相談くださいませ。

あなたからのご連絡をお待ちしております。